研究テーマ | Research theme

計量魚群探知機を用いた海洋生物のモニタリング

The monitoring of marine organisms using g a quantitative echosounder

研究概要 | Research summary

計量魚群探知機を用いた魚類や動物プランクトンの分布および現存量変化の観測を行います。最近では,海底設置型の自律式広帯域計量魚群探知機を用いて,貧酸素水塊が生物の行動に与える影響について長期的な観測を行っています。

Estimated distribution and biomass of fish and zooplankton. Recently, to elucidate hypoxia formation and its effects on aquatic organisms, the long-term monitoring is conducting using autonomous scientific echosounder.

特色・研究成果・今後の展望

日本で所有数の少ない自律式の計量魚群探知機を用いることで,定点での連続的な観測が可能となり,より詳細な連続的な生物の行動観測が出来ます。

現在は,貧酸素水塊の発達度にともなう魚(特にカタクチイワシ)の分布深度の変化と,貧酸素水塊中での行動が明らかになってきています。

今後は,貧酸素水塊の発達度が餌生物の分布および現存量に与える影響についても解明していく予定です。

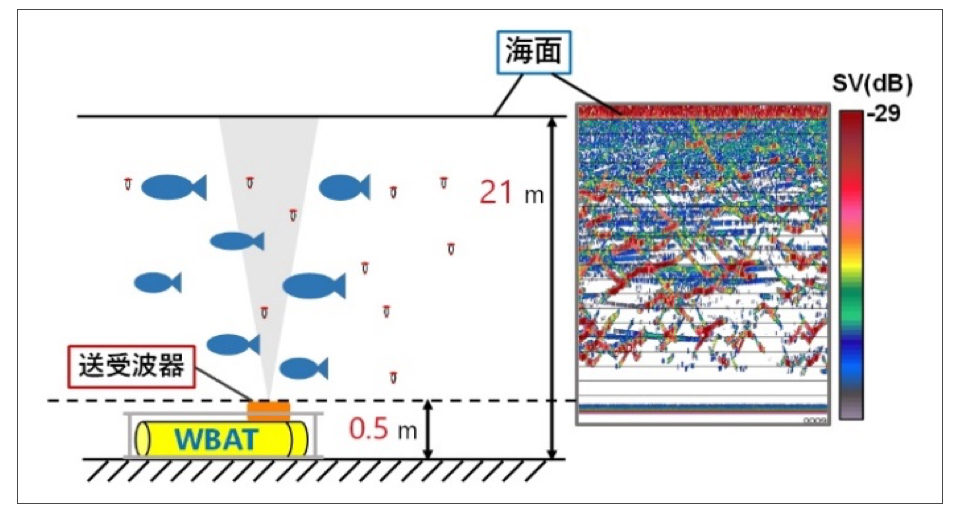

図は,定点設置した計量魚群探知機(WBAT)で得られたエコーグラム(計量魚群探知機画像)です。海底の酸素濃度がほぼ0mg/Lであり,計量魚群探知機の画像からも,生物がほぼいないことがわかります。

社会実装への展望

海洋生物(魚・動物プランクトン)の分布や現存量の長期的な観測が可能であるため,産卵期の産卵場での設置による資源量推定の指標データ取得,海中に構造物を設置する前後の海洋観測などに応用できます。